Научная среда – новости о науке и технике. Выпуск #51

- Открыта бесплатная библиотека ключевых научно-популярных книг на русском.

- Магнитные поля мозга могут помочь управлять компьютером с помощью взгляда.

- Разрешена двадцатилетняя загадка антикваркового устройства протона.

- С помощью рентгена ученые прочитали запечатанные письма эпохи Возрождения.

- Создан искусственный интеллект, способный пройти классические видеоигры 1980-х.

- Кладбище домашних животных в руинах античного порта указало на заботу о питомцах.

Новости одной строкой

- Создан искусственный интеллект, способный пройти классические видеоигры 1980-х годов, такие как Pitfall и Montezuma's Revenge.

- Пять порций (не меньше 80 грамм) фруктов и овощей, вероятно, являются фактором более долгой жизни.

- Nissan увеличил тепловой КПД двигателя внутреннего сгорания до рекордного показателя в 50% при средней величине сегодня в 40%.

- Новый двигатель РД0124МС для ракеты "Союз-5" прошел первые огневые испытания в Воронеже.

- Система атлантического течения Гольфстрим стала слабее, чем когда-либо за последнее тысячелетие.

- Ученые пришли к выводу, что дневной сон является "генетической необходимостью".

- Физики-теоретики описали новый механизм создания сверхмассивных черных дыр. Из темной материи.

- Пентагон испытал систему по сбору энергии в космосе для ее дальнейшей отправки на Землю.

Научная среда

Бесплатная библиотека ключевых научно-популярных книг

Перед вами уникальная библиотека: ключевые научно-популярные книги, отобранные экспертами. Каждую из них можно скачать бесплатно и при этом абсолютно легально. Выкуп книг в свободное использование стал возможным благодаря широкой народной поддержке: мы собрали более миллиона рублей частных пожертвований от сотен граждан. Кроме того, финансовую помощь проекту оказал негосударственный институт развития "Иннопрактика".

Коллекция бесплатных книг будет пополняться, а посмотреть весь список из почти 1500 книг, отобранных и оцененных нашими экспертами, можно в навигаторе Всенауки.

Полную версию материала читайте по ссылке.

Магнитные поля мозга могут помочь управлять компьютером с помощью взгляда

Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) предложили новый способ улучшить управление компьютером с помощью взгляда. Этот способ основан на использовании магнитных полей, возникающих во время работы мозга.

Управление с помощью взгляда все чаще используется парализованными людьми, которые не могут выходить в интернет и общаться с родственниками и друзьями с помощью обычных устройств – тачскрина, клавиатуры, мыши. Эта функция под названием “управление глазами” даже включена в стандартный набор “специальных возможностей” операционной системы Windows10. Для такого управления используется подключаемое к компьютеру устройство отслеживания взгляда – айтрекер, который с помощью видеокамеры определяет положение зрачка пользователя компьютера и по нему вычисляет, в какое место на экране он смотрит.

В проекте, который выполнялся в 2014–2016 и 2018–2020 годах при поддержке Российского научного фонда в рамках сотрудничества между МГППУ и Национальным исследовательским центром “Курчатовский институт", участники экспериментов играли в специально разработанную модификацию компьютерной игры “Линии” – в этой модификации ходы делаются с помощью задержек взгляда. Используя метод магнитоэнцефалографии (МЭГ), исследователи бесконтактно регистрировали слабые магнитные поля, которые возникают при работе мозга.

Мы уже выяснили в наших предыдущих исследованиях, проводившихся на базе Курчатовского института, что у намеренных задержек взгляда при “глазоуправлении” есть специфический портрет в электрических потенциалах, генерируемых мозгом, то есть в электроэнцефалограмме (ЭЭГ). Однако он не напрямую связан с намерением или с удержанием взгляда. То, что мы при “глазоуправлении” видим в ЭЭГ во время намеренных задержек взгляда, – это так называемая волна ожидания. Она говорит о том, что человек чего-то ждет. Очевидно, в данном случае он ждет, когда компьютер сработает на “клик” – например, выделится шарик, на который смотрит участник эксперимента. Но в данных МЭГ мы видим совсем другой рисунок работы мозга.

Полную версию материала читайте по ссылке.

Разрешена двадцатилетняя загадка антикваркового устройства протона

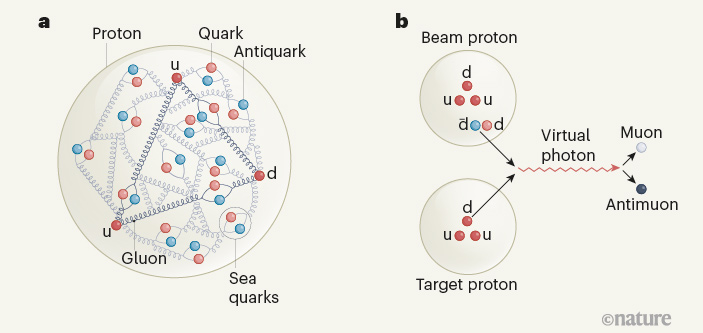

Сколько антивещества в быстро летящем протоне? Каких антикварков в нем больше – анти-d или анти-u? Как они распределены по энергии? От ответов на эти вопросы зависят, в том числе, и предсказания для Большого адронного коллайдера по поиску гипотетических тяжелых частиц. Двадцать лет назад эксперимент NuSea поставил теоретиков в тупик, выдав необъяснимое отношение анти-d/анти-u. На днях в журнале Nature были опубликованы результаты нового эксперимента SeaQuest, длившегося несколько лет, который опроверг аномалию NuSea и расставил все по своим местам. Успех SeaQuest позволяет надеяться на прояснение и других сложных вопросов устройства протона.

Вот, например, вопрос, мучающий физиков уже почти век: из чего состоят протоны и нейтроны? Есть простой ответ, его проходят даже в школе: из трех кварков сорта u или d. Электрический заряд равен +2/3 в единицах элементарного заряда для u-кварка и −1/3 для d-кварка. Кварковый состав протона – uud, нейтрона – udd. Кварки не разлетаются, поскольку их скрепляет сильное взаимодействие, которое выглядит в микромире как постоянный обмен частицами-переносчиками – глюонами. Все просто, все понятно.

Однако этот ответ более-менее адекватно описывает устройство лишь неподвижного или медленно движущегося протона (рис. а). В быстро движущемся протоне испущенные глюоны уже некоторое время летят рядом с кварками, прежде чем их поглотит другой кварк (рис. б). А при скорости, очень близкой к скорости света, и сами глюоны, и кварк-антикварковые пары, на которые они порой расщепляются в полете, уже летят так долго, что становятся полноправными составляющими протона. Эти кварки, антикварки и глюоны, материализовавшиеся из силового взаимодействия, возникшие словно из пены морской, так и называются на физическом жаргоне – морскими (sea quarks), в противовес основательным, "валентным" кваркам, которые присутствовали в протоне изначально.

Полную версию материала читайте по ссылке.

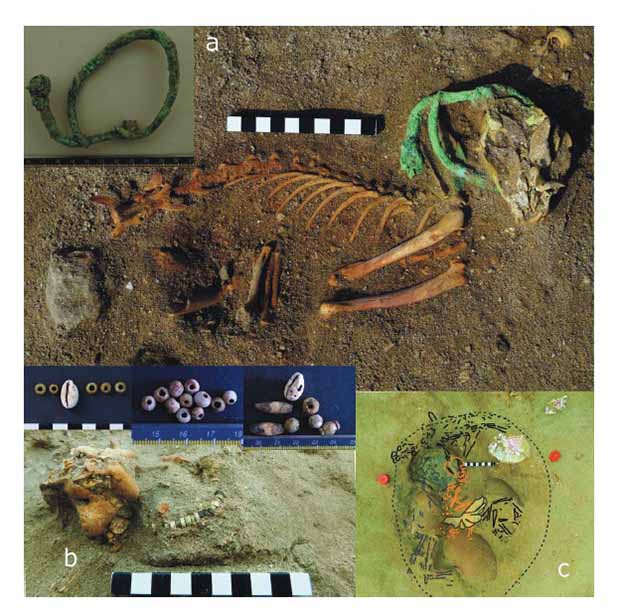

Кладбище домашних животных в руинах античного порта указало на заботу о питомцах

Археологи рассказали о результатах изучения кладбища домашних животных I – II веков, обнаруженного при раскопках античного порта Береника в 2011 году. В отличие от многочисленных складов со штабелями мумий вотивного назначения, здесь погребены животные-компаньоны, которые были дороги людям при жизни. Более 90 процентов из них составляли кошки, также археологи обнаружили останки собак и обезьян. Некоторые из них достигли зрелого возраста и страдали от травм и заболеваний, при которых требовался уход со стороны человека. К настоящему времени в Беренике найдено уже почти 600 захоронений домашних любимцев.

Польские археологи во главе с Мартой Осыпинской (Marta Osypinska), ведущие исследования в Беренике, обобщили результаты изучения 585 захоронений, найденных к настоящему времени на участке могильника площадью 104 квадратных метра. В выборку не вошли скелеты, поврежденные в позднейшие эпохи при земляных работах. Участок расположен в археологической зоне, получившей название "римская свалка", однако в начале I тысячелетия здесь была пустующая территория, которая отделяла город от более ранней крепости птолемеевского времени.

Большинство погребенных в Беренике животных (91,6 процента, или 536 особей) составляли кошки. Приблизительно ⅔ останков принадлежат молодым животным и детенышам, а одна особь достигла преклонного возраста. Анализ остеометрических данных взрослых кошек показал, что среди них встречались как мелкие, так и крупные особи.

Полную версию материала читайте по ссылке.

С помощью рентгена ученые прочитали запечатанные письма эпохи Возрождения, которые никто никогда не читал

До цифрового шифрования и даже изобретения конвертов отправителям писем приходилось придумывать необычные методы защиты рукописей от посторонних глаз. Историки и исследователи никогда не открывали эти письма. Теперь ученым удалось прочитать содержимое таких бумаг, не повреждая их.

Почтовые конверты изобрели только в XIX веке. Однако активная бумажная переписка велась задолго до их появления. Часто отправители писем, чтобы скрыть рукопись от посторонних глаз, использовали своеобразную разновидность оригами, известную как Letterlocking. Бумага, на которой было написано письмо, тщательно складывалась и иногда (для дополнительной безопасности) покрывалась восковыми печатями. Для современных историков такой подход стал проблемой – сложенные письма крайне хрупки, и, чтобы их прочитать, нужно повредить печати и бумагу.

Новый рентгеновский метод помог исследователям найти неинвазивную альтернативу, позволяющую сохранить оригинальную форму сложенных писем. Впервые ученые применили этот метод к письмам эпохи Возрождения, которые с 1926 года хранились в коллекции голландского почтового музея в Гааге, Нидерланды.

Полную версию материала читайте по ссылке.

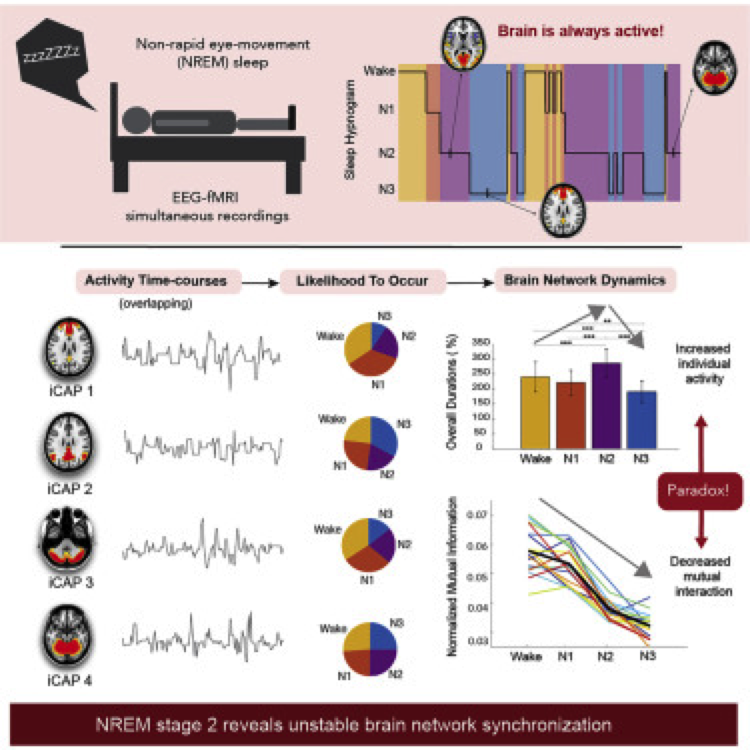

Мозг во время сна: активность выше, сознание ниже

Швейцарские исследователи установили, что перед стадией глубокого сна активность между различными функциональными сетями мозга увеличивается, однако это не приводит к эффективной коммуникации. Именно этот факт, по всей видимости, обуславливает нарушение сознания и неспособность адекватного усвоения информации. Наблюдения за спящим мозгом, опубликованные в журнале iScience, могут помочь ученым чуть лучше понять нейрональные основы сознания.

Сон по-прежнему остается одной из самых неизученных нейрофизиологических функций, и очередной пробел здесь попытались восполнить исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны. Используя функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) и электроэнцефалографию (ЭЭГ), они пронаблюдали за активностью спящего мозга и обнаружили весьма любопытный феномен.

Как выяснилось при одновременных фМРТ и ЭЭГ-наблюдениях, во второй стадии сна интеграция всех функциональных сетей мозга, вопреки ожиданиям, нарастала. То есть между ними увеличивалось количество "запросов" и попыток связи. Но при этом эффективность обработки сигналов снижалась, и постепенно глобальная активность мозга и функциональная связность между его отделами падала к третьей и четвертой фазам сна, приводя к полной потере сознания.

Исследователи отметили, что нестабильность функциональной синхронизации сетей, отвечающих за когнитивные процессы и, условно, сознание, начинается уже во второй фазе, но при этом активность между сетями повышается, как бы пытаясь это компенсировать. Но чем глубже мозг погружается в сон, тем больше нарушается взаимодействие между сетями мозга.

Полную версию материала читайте по ссылке.

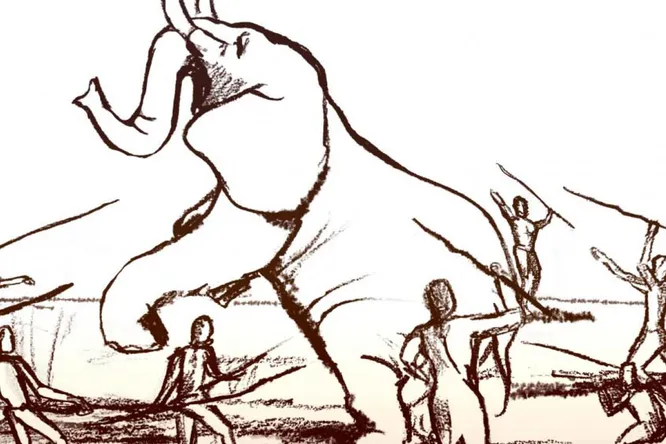

Человеческий мозг увеличился в размерах из-за вымирания мегафауны

Ученые из Университета Тель-Авива предложили оригинальное объяснение физиологической, поведенческой и культурной эволюции человеческого вида от его первого появления (около двух миллионов лет назад) до сельскохозяйственной революции (около 10 000 лет до н. э.). Согласно их теории, после вымирания мегафауны людям пришлось учиться охотиться на маленьких, но быстрых животных, что спровоцировало рост когнитивных способностей человека и физический рост его мозга (с 650 кубических сантиметров до 1500 кубических сантиметров).

2,6 миллиона лет назад, когда впервые появились люди, средний размер наземных млекопитающих был близок к 500 килограммам. Незадолго до появления сельского хозяйства размер животных снизился более чем на 90%, то есть всего до нескольких десятков килограмм.

Эволюционная адаптация людей была очень успешной. По мере того как размеры животных продолжали уменьшаться, изобретение лука и стрел и одомашнивание собак позволили более эффективно охотиться на средних и мелких животных. К концу каменного века, когда животные стали еще меньше, людям пришлось отдавать охоте больше энергии, чем они могли получить. Именно тогда произошла сельскохозяйственная революция, включающая в себя одомашнивание как животных, так и различных культур. По мере того как люди обосновывались на постоянных точках и становились фермерами, размер их мозга начал вновь уменьшаться до его нынешнего объема 1300 – 1400 кубических сантиметров. Это произошло потому, что с одомашненными животными и культурами больше не было необходимости в развитии новых когнитивных способностей для решения задач охоты.

Полную версию материала читайте по ссылке.

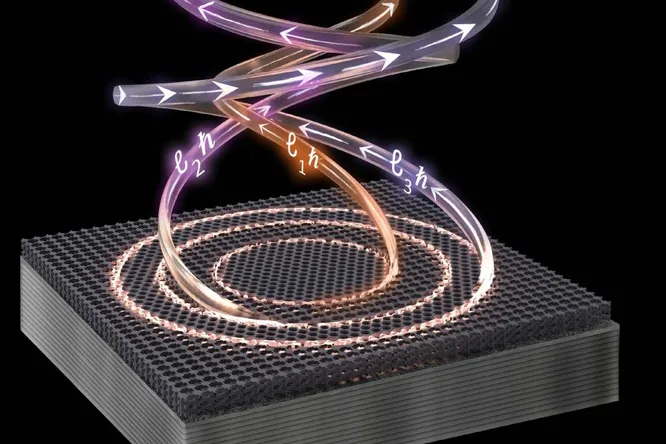

Физики научились передавать больше данных с помощью света

Исследователи смогли заставить антенны, состоящие из тонких концентрических колец, генерировать дискретные скручивающиеся лазерные лучи. С их помощью можно многократно увеличить объем данных, передаваемых с помощью оптических генераторов.

Современные методы передачи сигналов с помощью электромагнитных волн достигают своего предела. Например, уже сегодня очень сложно найти свободную радиочастоту – все они заняты под радиостанции или каналы связи различных служб. Если в коммуникационных технологиях использовать еще одну характеристику волн – поляризацию, – то объем передаваемой информации можно сильно увеличить.

Чтобы управлять этим свойством излучения, ученые создали специальные топологические антенны. Для этого физики использовали электронно-лучевую литографию, чтобы создать сетчатую поверхность на пластине полупроводникового фосфида-арсенида индия-галлия. Затем ученые решили закрепить сеточную структуру и нанесли сверху тонкий слой иттрий-железного граната.

Применяя магнитное поле, перпендикулярное синтезированной пластине, исследователи успешно сгенерировали три лазерных луча, движущихся по круговым орбитам над поверхностью. Используя орбитальный угловой момент этих пучков излучения, ученые смогут кодировать огромное количество информации с помощью электромагнитного излучения.

Полную версию материала читайте по ссылке.

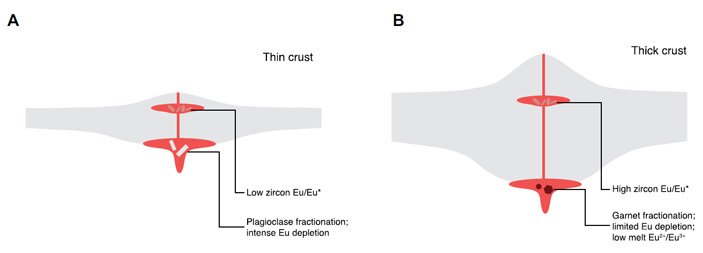

В протерозое земная кора была тонкой, а горы низкими

Китайские геохимики разработали метод реконструкции мощности континентальной земной коры по элементам-примесям в цирконе – очень прочном минерале, зерна которого сохраняются, даже если вмещающие породы полностью разрушены. Анализ интенсивности процессов горообразования на нашей планете в течение 4,4 миллиардов лет показал, что в протерозое, в период так называемого "скучного миллиарда" между 1,8 и 0,8 млрд лет назад, земная кора была тонкой, горы не росли, а только разрушались. В это же время приостановилась биологическая эволюция на Земле.

В новом исследовании ученые собрали данные по составу более чем 14 тысяч цирконов со всего мира и построили график изменения мощности земной коры на протяжении всей геологической истории Земли, включая катархейскую (гадейскую) эру, охватывающую период от возникновения нашей планеты в процессе концентрации космического материала (4,54 млрд лет назад) до времени образования древнейших из известных на сегодняшний день горных пород (4,0 млрд лет назад).

Результаты показали, что самая мощная континентальная кора формировалась в среднем и позднем архее (от 3,2 до 2,5 миллиардов лет назад), когда образовалось большинство кратонов – "ядер" древних континентов, и в фанерозое (от 541 млн лет назад до настоящего времени). В протерозое же, примерно с 1,8 до 0,8 миллиарда лет назад, континентальная земная кора не увеличивалась в мощности, а наоборот, становилась все тоньше. По мнению авторов, в это время новые горы не росли и шло интенсивное разрушение старых (архейских) гор в результате эрозии и выветривания. Данный период совпадает с так называемым "скучным миллиардом", или "средним возрастом Земли" – длительным периодом геологической истории, когда тектонические процессы замерли, а биологическая эволюция практически остановилась.

Полную версию материала читайте по ссылке.

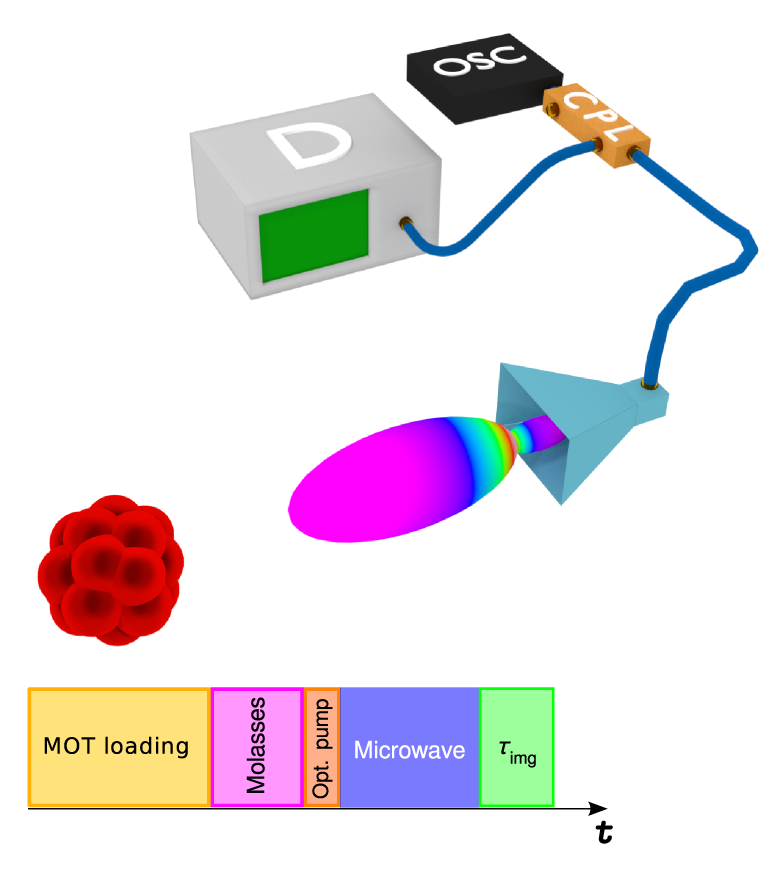

Квантовую динамику холодных атомов научились измерять недеструктивно

Физики научились отслеживать населенности уровней холодных атомов рубидия, измеряя сигнал отраженного от них микроволнового излучения. Они показали, что такой способ отличается от традиционных техник, связанных с измерением спектров излучения или поглощения, тем, что он почти не разрушает когерентность состояния.

Взаимодействие атомов с излучением принято описывать в рамках квантовой оптики. В частности, если облучать систему, обладающую парой уровней, резонансным или околорезонансным излучением, вероятность найти ее на одном из них начнет осциллировать с частотой, которую называют частотой Раби. Частота Раби зависит от свойств двухуровневой системы, интенсивности излучения и его отстройки от резонансной частоты. Управляя этими параметрами, можно контролировать динамику населенности атомных уровней. Физики выяснили, что населенность влияет на волновое сопротивление среды, в которую помещены атомы, и может быть считана с помощью зондирующего излучения.

В этом опыте, фактически, одна и та же антенна использовалась и для управления квантовой динамикой, и для ее измерения. Чтобы верифицировать эти измерения, физики сразу же после облучения микроволнами применяли метод спектроскопии поглощения. Сравнивая полученные двумя методами результаты, авторы отметили, что характер динамики в обоих случаях одинаковый и соответствует теоретическим моделям. Вместе с тем они отмечают, что использование одной и той же антенны для манипуляции и для детектирования вносит искажения.

Полную версию материала читайте по ссылке.

Научные видео

https://www.youtube.com/watch?v=gF1Hj20Yc6g https://www.youtube.com/watch?v=S74tYBLGJoc https://www.youtube.com/watch?v=1apUrgPoeEc https://www.youtube.com/watch?v=IjL38pUPv_U

Основные источники:

- neuronovosti.ru

- popmech.ru

- nplus1.ru

- elementy.ru

Спасибо за внимание, и помните, что никогда не поздно "Учиться, учиться и еще раз учиться!"

Прошлый выпуск рубрики:

- Ученые выделили самую древнюю ДНК в истории науки – 1,2 млн лет.

- Мальчики, которые играют в видеоигры, имеют более низкий риск развития депрессии.

- Исследование показало, что собаки обладают определенной степенью самосознания.

- Человечество приближается к малому ледниковому периоду.

- Марсоход "Персеверанс" высадился на Марсе и записал звуки.

Публикации и обзоры

Публикации и обзоры

| Карта сайта:

| Карта сайта: